唐剑武教授团队发现未来滨海湿地的碳汇功能会逐步增加并抵御海平面上升

滨海湿地碳汇功能(或称为蓝碳)是当前国际研究的热点,但科学家们目前尚未对大尺度上的滨海湿地蓝碳功能及其如何应对未来气候变化进行系统的研究和预测。11月28日,《自然-通讯》杂志在线刊登了我校唐剑武教授团队题为“美国滨海湿地对海平面上升的抵御有助于增强其碳汇功能(Tidal wetland resilience to sea level rise increases their carbon sequestration capacity in United States)”的研究成果⛹🏿♂️。现任中国科学院华南植物园小良热带海岸带生态系统研究站副站长🧆、崇明生态研究院客座教授王法明为第一作者👔,河口海岸学国家重点实验室、崇明生态研究院唐剑武教授为通讯作者,并联合澳大利亚南十字星大学等多个单位共同合作🌠。

该研究团队利用滨海湿地碳沉积数据和美国湿地调查数据⚾️,系统估算了当前国家尺度上的滨海湿地蓝碳固碳能力👩🦯➡️。在此基础上🫰🏼,他们利用国际气候变化组织(IPCC)的气候模型预测数据以及全球未来滨海湿地面积的模拟数据🫨,建立了固碳速率与气候因子的经验模型♢,并对未来80年的滨海湿地蓝碳功能做了模拟预测。

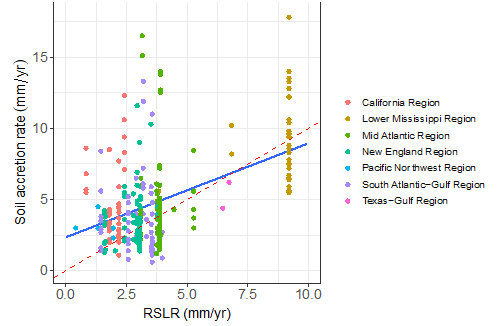

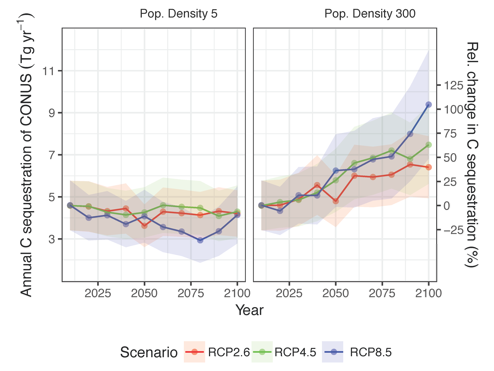

研究结果发现💘,碳埋藏速率在不同滨海湿地类型,如盐沼湿地、红树林等之间的变化并不显著🧯,但是滨海湿地的地域分布对湿地碳埋藏速率有显著的影响。总体上,这些滨海湿地的沉积速率随海平面上升而上升(图1)🤞🏻。滨海湿地的平均固碳速率在162 gCm-2yr-1左右,从而使湿地在垂直方向上逐年上升🎙,能够大体抵消海平面上升(每年2 mm左右)的影响。根据气候模型模拟的数据表明,这些滨海湿地的总固碳速率在不同气候变化情境下都会呈现增加的趋势(图2)🙋🏼♂️。具体而言👱🏿,在未来低、中和高碳排放模拟情景下,其整体的碳累积速率都会呈现上升趋势💸,最低上升比例为30%💪🙌🏼,在高碳排放模式下其固碳能力甚至会翻倍。这一结果表明滨海湿地固碳能力对气候变化呈显著的负反馈作用,即随着未来气候变化及海平面上升速率的加剧𓀃,滨海湿地的固碳及垂直增长的速率也会加大🤼,吸收更多大气二氧化碳🥮,从而缓减气候变化。因此🚴🏻♀️,保护和修复滨海湿地🤗,增加其强大的固碳功能🧎♀️➡️,既能够保护海岸生态环境,又能固碳减排👨🏼🎓,抵御气候变化🖐🏻。